Category Archives for 写真・美術・アート

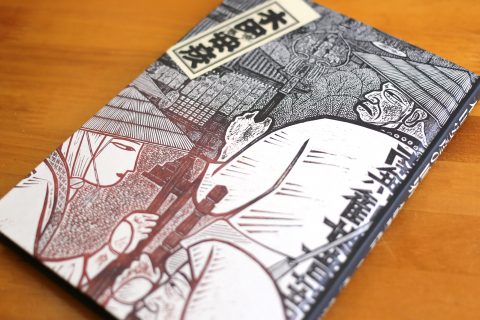

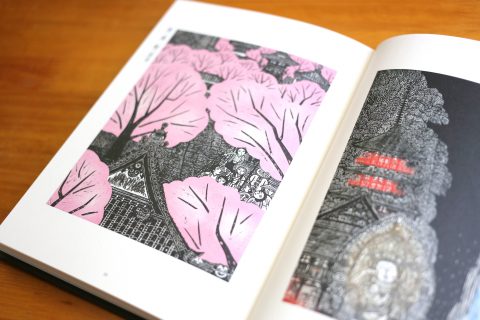

木田安彦の世界 木版画「西国三十三所」ガラス絵「日本の名刹」

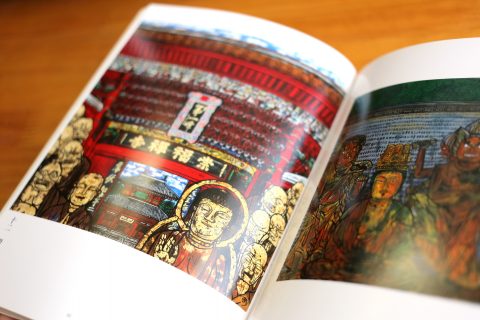

大胆かつ繊細、木田安彦さんの作品を見ると真っ先にそんな言葉が思い浮かびます。

そしてその画面に登場する人々はみんな穏やかであたたかい、そんな大胆さと繊細さ、そして穏やかさが同居する風景は、まるで日常を突き抜けて異世界に通じるかのような感じさえ与える圧倒的な存在感があります。

この展覧会は、私がまだ東京に出張があった時、時をおなじくして汐留のパナソニック電工ミュージアムで開催されたものでした。

近代的なビルの中にある静謐な美術館に収められた木田安彦さんの版画やガラス絵はより一層、私を非日常に誘ってくれそうな感覚がしたのを、昨日のことのように思い出します。

これらの作品群を改めて見返した時、その大胆な構図と繊細な画面構成の数々は、写真をする上で本当に多くの示唆を含んでいるのを改めて感じます。

「隅々まで神経が通ったような構図」

言ってかんたんに出来るものではありませんが、ひとつの理想の形として、いつしか実現出来るように願いながら、心に留めておきたいと思いました。

——-

木田安彦

1944年京都に生まれる。

1967年京都教育大学特修美術科構成専攻卒業。

1970年京都市立芸術大学美術専攻科(現大学院)デザイン専攻修了。

東行、(株)博報堂制作部に勤務。

1975年帰洛、以後版画家として作家活動に専念しつつガラス絵、板絵、水墨、油彩、陶、書と多彩に領域を拡げ続ける。

———-

木田安彦の世界

―木版画「西国三十三所」 ガラス絵「日本の名刹」

特別展覧会 国宝@京都国立博物館

京都国立博物館で行われている「国宝」展に行ってきました。

今年は国宝が生まれて120年、

そして京都国立博物館が生まれて120年の節目の年に当たるそうです。

明治維新以降、

国内の多くの宝物が破壊や盗難に遭い、

中には海外に流出するものも多かったそうで、

「国の宝を守り伝えなければならない。」と

文化財保護の観点から「国宝」という概念が生まれたということです。

2017年9月現在、国宝に指定されている美術工芸品は880点あまり、

今回は4期に分けてそのうちの200点ほどが展示されます。

飾られているすべてが「国宝」という

このあり得ない企画展、

当然ながらものすごい観客数で、

いったいどこから集まってくるのだろう

と思うくらいに混雑しています。

人の流れを読み切り、

間隙を縫って鑑賞するスキルが求められる

なかなか難易度の高い展覧会ですが、

それ以上に得るものはあると感じました。

話は変わって

今回のトップの写真、

iPhone7で撮影し、

Photoshopのアプリで加工しました。

最近のスマホカメラ、

なかなか侮れません。

———-

特別展覧会「国宝」

■会期 2017年10月3日(火)~11月26日(日)

約200件の国宝を大きく4期に分けて一挙公開!

Ⅰ期 10月3日(火)~10月15日(日)

Ⅱ期 10月17日(火)~10月29日(日)

Ⅲ期 10月31日(火)~11月12日(日)

Ⅳ期 11月14日(火)~11月26日(日)

※Ⅰ~Ⅳ期は主な展示替です。一部の作品は、上記以外に展示替を行います。

■休館日 月曜日

※ただし10月9日(月・祝)は開館、10日(火)休館

■開館時間

午前9時30分~午後6時(入館は午後5時30分まで)

※金・土曜日は午後8時まで夜間開館(入館は午後7時30分まで)

■会場 京都国立博物館 平成知新館【東山七条】

———-

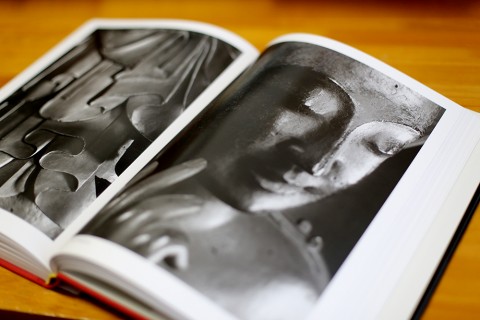

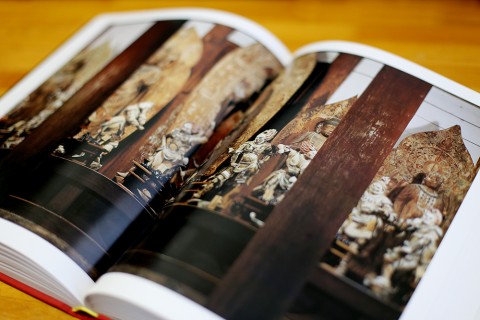

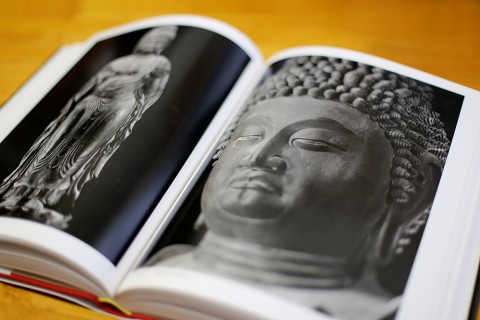

写真集「古寺巡礼」土門拳

土門拳という人は本当に豪快な人で、

氏のエッセイ集を読んでも、

湯水のごとく酒を飲んだり

すぐに取っ組み合いの喧嘩を始めたりといった

エピソードには事欠きません。

その一方で

氏の残した写真はとっても繊細で

その気迫が細部に宿っているのを肌身に感じるような

独特の雰囲気を持っています。

いちどコマーシャルカメラマンをしていた時に

秋田県酒田市の土門拳記念館に行ったことがありますが、

そこでは代表作である「古寺巡礼」が

常設展示されていて、

往年の大作を間近に見ることができます。

この古寺巡礼は全5巻で完結しましたが、

取材は法隆寺に始まり、

三十三間堂の撮影をもって終了するまでに

約15年間を費やしました。

完全主義の土門拳らしく

印刷には絵画や天然色写真の複製などに向く高級印刷、

8色の原色版印刷を採用しましたが、

原色版印刷の職人が絶えたのを理由に、

1995年版を最後に絶版となりました。

現在は全集の編集版が残るだけですが、

当時の熱い情熱を垣間見ることができます。

土門拳 古寺巡礼

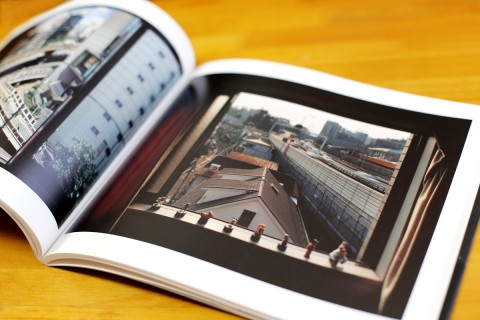

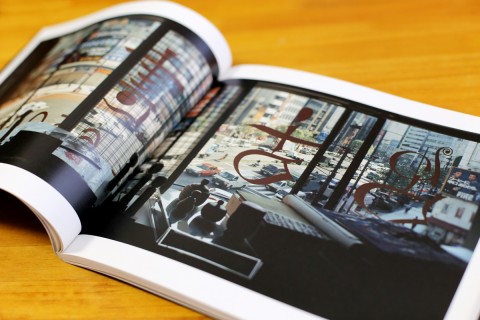

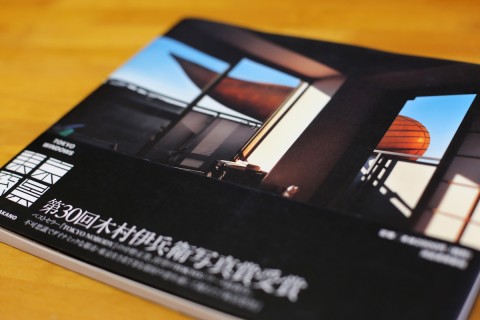

写真集『東京窓景』中野正貴

窓はよく、額縁に例えられますが、

中野正貴さんの東京窓景は、

ある意味そうした寓話としての窓を

非常に洗練された形で具現化した、

非常に意欲的な作品と見ることが出来ます。

そもそも中野正貴さんという人は

コマーシャルカメラマンとしてのキャリアを

積み上げて来られた方で、

広告写真特有の繊細さがフレームの各所に

見られるのは決して偶然ではありません。

そもそも屋外と屋内では

光の量がまったく違うので、

普通に撮ると

外が真っ白or中が真っ暗になってしまします。

そういった意味でも、

室内への光の入り具合であるとか、

光線状態など相当緻密に撮影されたものであると

思われます。

熟練された技術だからこそ

それが”あっさり”と見えてしましますが、

その技術を見せないあたりが

一流の広告カメラマンの成せる技ではないでしょうか。

『東京窓景』中野正貴